クラッチあるある

店長は赤い彗星のように3倍の速度で仕事しているが

お店の時計も3倍の速度で進んでる?(@Д@;

DUCATIはタイミングベルトや乾式クラッチを採用しているので

国産バイクより診るところが多い。

ただ、最近はタイミングベルトからメンテが比較的フリーな

カムチェーンに移行したり、ベルトの使用交換距離が伸びたり

湿式クラッチの採用で診る箇所は減ってきたが整備性の悪さや

他の問題であまり整備時間は変わってない?(-“-;A ..

ただ、整備コストは下がってきていて特に乾式クラッチから

湿式クラッチはユーザーにはうれしい限り。

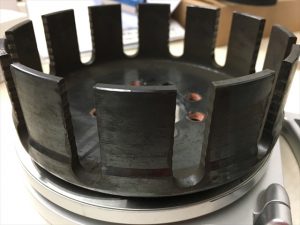

点検で入庫した1098Sはクラッチ板もクラッチハウジングも摩耗。

普通クラッチは、消耗して厚みがなくなるとと滑ってくるが

もう一か所減るところが外周にある” 12か所のツメ ”。

アイドリング時にカタカタ音がするのは、ここに隙間があるから。

(他にも、ドカドカエンジンの音はするが)

昔はハウジングも収まるクラッチ板もスチール製だったので

もう少し寿命はあったが減ってくるとアイドリング時の音は

カタカタというよりカンカンと甲高い。

そして、何より重い。

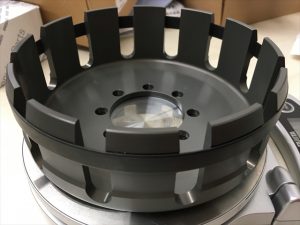

2000年くらいまでのスチール製クラッチハウジングはなんと1kg超え。

もちろん組み合わせるクラッチ板のベースもスチール製なので

クラッチ一式はかなり重い。

2001年あたりから採用されたアルミ製のハウジングはなんと460g。

回転するところにつくので当然、回す側のロスも減る。

現時点でハウジングが¥30000でクラッチ板が約¥45000するので

消耗品と呼ぶには微妙。

しかし、当時のワークスマシンなどはみなアルミ製でこのベルトみたいな

ものがかっこよかった。

回転するとアルミ製は花びらのように開いてしまうためスチール製にはないが

アルミ製にはついている。それだけ軽さのほうを優先している。

アルミ製のハウジングに、スチールベースのクラッチ板を使うとすぐ減る。

逆も同じで、スチール製のハウジングにアルミベースのクラッチ板を使うと

すぐ減る。

結構、その辺の中古車屋が販売したものは混在したものがよくあるので要注意。

DUCATIはレーサーの直結的なバイクだからレスポンスが良い分、走行毎に

整備するレーサーのようにメンテナンスが必要なのも、うなづける。

それを知らずに乗っていると、急に来るクラッチトラブル。

だから、お店には新品もあるが、イレギュラーなものにも

対応できるよう中古のクラッチもたくさんあるある。

注意報?

昨日は夜、懇親会?がありmotoGP最終戦の

バレンシアグランプリの予選を見逃したので

Qualify 1だけ、ちょこっと見ようと思ったが

いろいろ飛び込みやレッカー車が頻繁にやってきて

15分の予選を何回も止めて(先に結果知りたくないので)は

戻して再生。

しかし、見れない...(-“-;A

(見ておかないと、見たお客さんの接客ができないので)

15分以内に、次々とお客さんが来てるってこと?。(; ̄ー ̄A

カップラーメンを食べることはできるだろうか?

急に冷え込んできたので、来るお客さんには気を付けてと

伝えてはいるのだが...

スリップ注意報をライテックが発令します!

(けっして、GPみたり、ラーメン食べたいわけではないので。)

先読み

DUCATIあるある2

ライテックで販売してない車両は色々とあるある。|||(-_-;)|||||

簡単な手違いだけに気付きにくいことも。

DUCATIはV4とD16RR以外は2気筒。

シリンダー配置がL型に見えるからL2とか言われたりもする。

(2020の959はエンジンの傾斜角度を横から見て

Vに見えるまで起こしたからV2らしい)

いずれにせよ、前バンクと後ろバンクそれぞれにかかわる同じ部品が

配置される。ドカはフロントタイヤよりのシリンダー側をホリゾンタル。

それぞれ頭文字をとってホリゾンタル側がH(またはO)、バーチガル側がVとなり

プラグキャップやインジェクターの配線にラベルが付いている。

(取れてたり、最初からないものもある)

しかし、必ず逆につける人がいる。

それでも、エンジンがかかってしまうので

気付かず乗っている人もいる。

いじって調子が悪くなったら、それが原因。

ほかにも、最近のモデルはマフラーにO2センサーが付いているが

これも、配線の接続がHとVが逆なことも。

突然止まる?

昔に書いた記事と同じあるある。

以前のは雨水が抜けずタンク内に水が入ってポンプが錆だらけ。

今回は水じゃなくて空気が抜けないからタンク内が真空になって

ガソリンが落ちない。とくにアクセル開度が大きくなる高速道路など

燃料を消費するシュチュエーションで起きるので後続車と

ぶつかったら大変なことに。

命をこんなチューブに預けたくはないが、いじる人が

まとも?だったら何の問題はない。